地热资源是指赋存于地球内部岩土体、流体和岩浆体中,能够为人类开发和利用的一种清洁能源。根据相关资料(截止日期为2022年5月),山西省地热流体总储量2.970×1012m3,地热资源总热量为1.769×1018kJ,总热量相当于603.588亿吨标准煤,地热资源可开采总热量为2.740×1017kJ,折合标准煤93.5亿吨。按照(1%—5%)开采系数法计算,在考虑回灌条件下可开采地热资源总热量相当于每年1.35亿吨标准煤,预期每年可供暖面积61亿m2,每年CO2减排量3.22亿吨。

1地热资源分类

山西省地热资源按热储类型可分为孔隙型层状热储、裂隙型层状热储层、岩溶型层状热储、裂隙型带状层状复合热储四种基本类型。

孔隙型层状热储是指以传导热为主,埋藏于地下,具有有效孔隙和渗透性的地层、岩体或构造带,其中储存的地热流体可供开发利用。

山西省孔隙型层状热储层主要为第四系黄土以及新近系和古近系沙砾石层,分布于太原盆地、临汾和运城等各大盆地,相当一部分孔隙型层状热储呈“多储层分布”的特征。

裂隙型层状热储按照其储层岩性可分为碎屑岩类和变质岩类。碎屑岩类裂隙型层状热储层主要为二叠系、三叠系砂页岩,仅分布于大同、忻州、太原、临汾四个盆地,分布范围小;变质岩类裂隙型层状热储层主要为太古界、元古界变质岩,主要分布于大同、忻州两大盆地,主要适用工艺为“取热不取水”。

岩溶型层状热储层主要为寒武系、中奥陶系碳酸盐岩,分布于大同、太原、临汾三个盆地,鄂尔多斯盆地东缘和沁水盆地。

裂隙型带状层状复合热储主要为太古界变质岩热储,分布于大同浑源县汤头、阳泉盂县寺坪安等地区。

2山西省地热资源分布

山西省地热资源可以按照分布划分为太原—晋中片区、大同—朔州片区、忻州片区、长治—晋城片区、吕梁—临汾西片区和临汾东—运城片区6处。

太原—晋中片区地热资源主要有中低温孔隙型层状热储、中低温裂隙型层状热储、中低温岩溶型层状热储,其中,中低温孔隙型层状热储分布于太原市城区三给地垒南断层以南以及晋中市各县,中低温岩溶型层状热储分布于太原市城区以及晋中市各县。

大同—朔州片区地热资源主要为高温裂隙型层状热储,位于大同市东北部阳高—天镇一带,用勘探孔钻探至1624.01m时探获高温高压地热流体,孔口温度160.2℃,单井流量230m3/h以上,成为我国内地中东部地区发现的温度最高、自流量最大的地热井。大同市区及其西南部地区主要为中低温孔隙型层状热储和中低温裂隙型层状热储。

忻州片区地热资源主要为中低温裂隙型层状热储和孔隙型层状热储,其中中低温裂隙型层状热储主要分布在忻州—原平—代县—繁峙一带的盆地内,孔隙型层状热储主要分布在奇村、大营等地。

长治—晋城片区地热资源主要为中低温岩溶型层状热储,其分布于长治市沁源县、沁县、武乡县、屯留区及长子县部分,晋城市沁水县和阳城县部分。

吕梁—临汾西片区地热资源以中低温孔隙型层状热储和中低温岩溶型层状热储为主,兼有碎屑岩裂隙型层状热储,三者分布范围基本重叠,分布于兴县、临县、离石区、柳林县、石楼县、隰县、蒲县等地。

临汾东—运城片区地热资源主要为中低温孔隙型层状热储和中低温岩溶型层状热储,其中中低温孔隙型层状热储分布于临汾市城区、运城市城区、运城河津市城区、运城市永济市、芮城县、平陆县城区等地;中低温岩溶型层状热储分布于临汾市、运城市区域。

3地热资源开发利用工艺

热泵技术主要应用于孔隙型层状热储中的浅层地热资源(埋深200米以内,温度低于25℃),目前常用的有地埋管地源热泵技术和地下水水源热泵技术。

地埋管地源热泵技术是指利用水与土壤进行冷热交换作为地源泵的冷、热源,冬季把地能中的热量取出来,供给室内采暖;夏季把室内热量取出来,释放到土壤中,从而实现供暖制冷。

地下水水源热泵技术是指利用地下水进行冷热交换来作为水源泵的冷、热源,冬季把地下水中的热量取出来,供给室内采暖;夏季把室内热量取出来,释放到地下水中,从而实现供暖制冷。

“取热不取水”工艺适用各类层状热储和带状层状复合热储,主要应用于中深层地热资源,其工艺分为密封式、无干扰井下换热和重力热管相变取热两种,各地可因地制宜采用经济适用型工艺。

密封式、无干扰井下换热是通过钻机向地下高温岩层钻孔,在钻孔中安装密闭的金属换热器,通过换热器传导将地下深处的热能导出,并通过专用设备系统向地面建筑物供热制冷。由于不抽取、回灌地下热水,可以安全环保、较低成本持续利用地热资源。

重力热管相变取热的核心装备是在地热井中安装超长重力热管换热器,通过管内低沸点相变介质吸收岩层中的热量转换成蒸汽,通过地面冷凝器间接换热加热采暖水;放热后的蒸汽变成冷凝水,再回流至地下岩层循环提取地热资源。自然资源部中国地质调查局在雄安新区实验表明,该项地热资源“取热不取水”“无泵式”开采技术,较常规深地埋管井下换热采热效率提高3倍。此种工艺适用于低、中、高温地热资源。

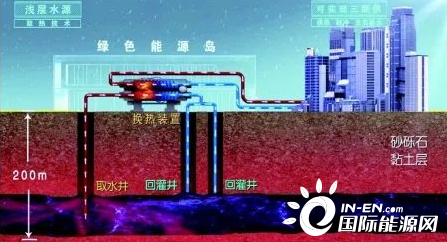

取热不耗水工艺(即“取热取水+同层等量回灌”)取热不耗水工艺主要适用于取水井和回灌井可以形成的闭式循环系统的裂隙型层状热储。该工艺由取水井和回灌井形成闭式循环系统,与用户采暖系统靠换热装置传热,地热尾水100%同层回灌,实现资源利用和生态保护并重。

取热耗水工艺(即“取热取水+梯级利用+达标排放”)

该工艺主要存在于部分已建成的温泉(地热)洗浴康养项目,其尾水排放应满足污水处理、余热利用要求,水温低于25℃的方可排放。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...