由于全球经济的快速发展,传统化石能源不断消耗,人们面临的资源紧缺和环境污染问题日益严重。随着全社会对新能源及环境保护的广泛关注, 清洁可再生的干热岩地热资源可以改变未来能源结构的观点已得到国际上的公认。

干热岩是不含或仅含少量流体,温度高于 180℃,其热能是在当前技术经济条件下可以利用的岩体,主要是各种变质岩或结晶岩类岩体,常见的有花岗质片麻岩、花岗岩和花岗闪长岩等。

干热岩地热资源具有空间分布广、资源储量大、供能持续稳定、可高效循环利用且不受季节、气候等自然条件影响的特点。据初步估算,中国大陆地区3~ 10km深处干热岩地热资源总量大于2.0×107EJ,开发前景广阔。早在1972年,美国洛斯· 阿尔莫斯(Los Alamos)国家实验室在芬顿山(Fen ton Hill)打出了第一眼干热岩勘探井,由此拉开了干热岩勘探开发研究的序幕,目前世界上已建立了一批干热岩示范研究基地并取得了一系列进展。我国干热岩研究起步相对较晚,但发展迅速,在青海共和盆地和松辽盆地以及福建漳州、广东惠州等地先后开展了干热岩地热资源评价与勘查,均取得了重大突破。

湖北地跨扬子板块和华北板块,断裂构造发育, 岩浆活动强烈,中酸性岩体大面积出露且富集放射性元素,为地热活动创造了有利的地质条件。但湖北省干热岩研究较为滞后,研究基础薄弱。为此,本文基于湖北省基础地质、地热地质条件的分析,对湖北省干热岩地热资源的赋存条件及潜力进行探讨, 为下一步开展干热岩地热资源调查与评价提供依据。

1 湖北省干热岩地热资源赋存条件分析

1.1区域地温场特征

1.1.1大地热流特征

大地热流是指单位时间内热量由壳幔深部垂直向上通过单位面积地球表面向大气层散发的热量,可以确切地表征区域地热场。湖北省内共实测得到大地热流有效值28个,测点分布不均,大多位于江汉盆地和武汉—黄石地区(见图1),其值介于41.9~69.2mW/m2,均值为55.0mW/m2,低于中国大陆地区大地热流平均值61.5mW/m2, 但结合湖南省、江西省和安徽省等临近地区数据进行综合分析,可知湖北省东部大别山地区(均值62mW/m2)和长江沿线地区(均值61.3mW/m2) 具有较高的大地热流值。

1.1.2地表地热显示

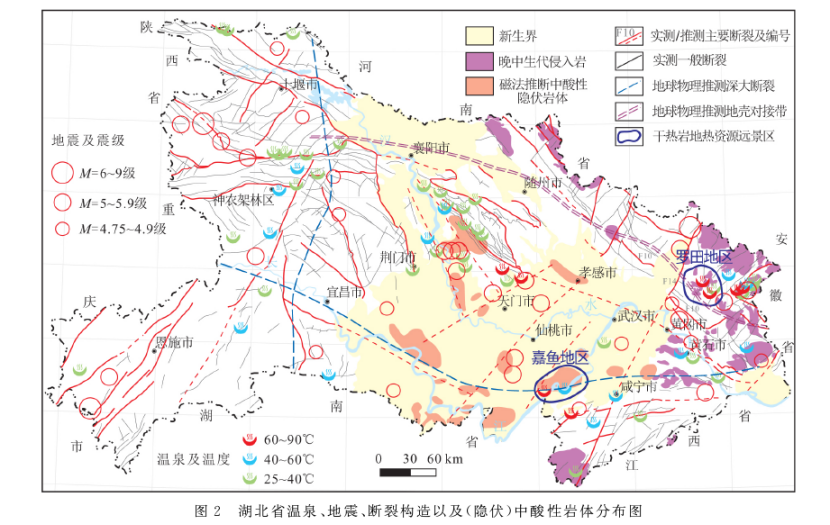

温泉是地表地温异常的最直接显示,其空间分布与断裂活动、岩浆侵入和地震活动性等密切相关。湖北省内目前已发现自然出露温泉共53处,大多数集中分布于断裂构造带内,并与燕山期(隐伏) 中酸性岩伴生(见图2)。根据湖北省地震统计数据显示,自公元前143年以来,地震震级M≥4.7级的破坏性地震有34次,其中M≥6级的地震有3次, M为5.0~5.9级的地震有19次,M为4.75~4.9 级的地震有12次(见图2)。此外,湖北省鄂东地区共发生破坏性地震14次,最强烈的一次是1932年 4月6日麻城黄土岗的6.0级地震,最近的一次为 2019年12月26日应城的4.9级地震;1974—1979 年间共发生微震和弱震共计283次,主要集中分布于沿长江断裂、鄂城—嘉鱼、麻城以及大别山罗田—英山一带。湖北省内温度相对较高(60~90℃)的温泉主要分布于鄂东一带,反映出该地区较强烈的地热活动。

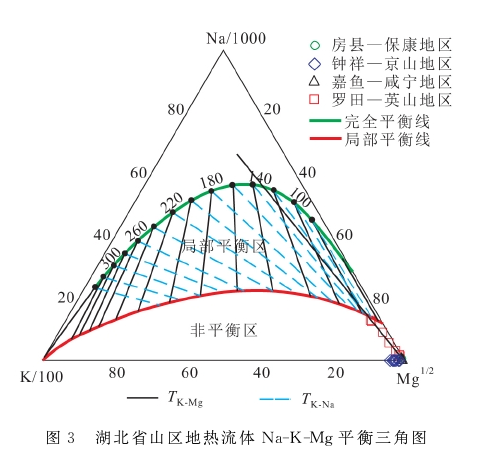

1.1.3地温梯度及热储温度估算

湖北省隆起带山区多由致密岩层组成,在地温场状态上属于地温梯度低值区,如鄂东南地区地温梯度一般为1.7~2.7℃/100m,但受地质构造、岩浆作用等影响,可导致局部地区地温梯度较高。本次共测得湖北省代表性山区温泉或地热井的地热流体水化学数据29份,并由此绘制了湖北省山区地热流体Na-K-Mg平衡三角图(见图3)。图3显示大部分样品中含Na、K、Mg矿物未达到平衡状态,因此选用SiO2温标估算热储温度 (TSiO2)。热储温度估算结果表明(见表2):罗田— 英山、嘉鱼—咸宁以及京山地区具有较高的热储温度,大多数TSiO2在100℃以上,反映出这些地区深部可能具备干热岩赋存的温度条件。

湖北省平原盆地区内地温梯度相对较高,一般介于2.0~3.9℃/100m,如江汉盆地中心潜江—天门一带多在3.4~3.5℃/100 m之间,最高达 3.9℃/100m,显示出地温梯度异常。根据现有地温数据显示,江汉盆地3km深处地温多在90~120℃之间,按照盆地中心地温梯度为3.5 ℃/100m估算,4~5km范围地温有望达到180℃。

另外,湖北省平原盆地区内地热异常显示,地热异常主要分布在盆地周缘,虽然其地温梯度有所降低,但基岩较为致密且热导率高,常处于凸起构造区或隐伏中酸性花岗岩分布区,例如洪湖—嘉鱼、应城—京山等地区,具有相对较好的干热岩保存条件。

1.2热源条件

大陆地区地表热流主要来自于岩石圈底部的地幔热源和岩石圈放射性生热,后者又以壳源放射性生热为主。对于年轻的裂谷、造山带等板块运动活跃区,深部构造活动导致地幔热流占主导;而稳定克拉通地区的深部地幔热流稳定且较低,地表热流主要受控于地壳的放射性生热变化。湖北省内构造-岩浆活动频繁,东部地区均经历了中-新生代晚造山、热窿伸展事件,结晶基底面埋深较浅,有利于干热岩地热资源的生成。

1.2.1幔源热

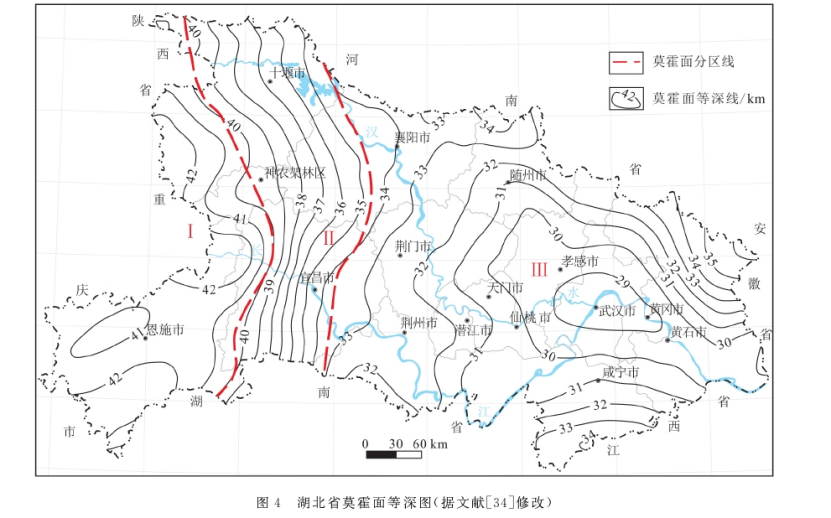

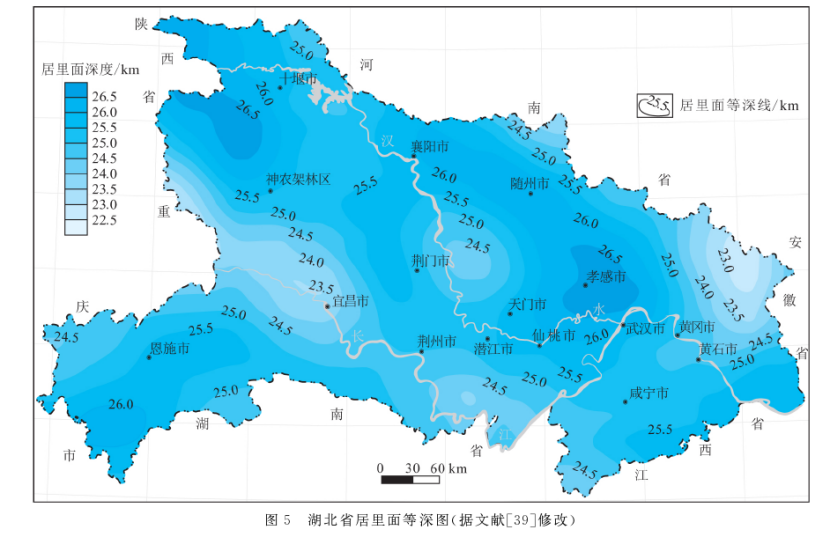

受中、新生代多期岩石圈构造-热活动的影响, 湖北陆壳厚度具有自东向西呈台阶式变厚的趋势。 根据区域重力反演的湖北省莫霍面等深图(见图4) 可见,以中部太行-武陵幔坡带(Ⅰ)为界,分化为西部幔坪区(Ⅱ)和东部幔隆区(Ⅲ),后者莫霍面埋深较浅,约为29~31km,最浅埋深仅为28.5km,有利于地幔热流向浅部传导,具有良好的热源条件。 另外,一般在岩浆活动、地壳深部热传导等热构造活跃区,会导致居里面隆起,反映出深部地幔热流的上涌。湖北省居里面埋深范围为23~26.8km, 隆起区主要位于罗田—英山、钟祥—京山以及南部长江沿线地区,其中罗田—英山地区最浅埋深仅为 23km(见图5),反映出较高的热活动状态。

1.3储盖条件

一般热导率较高的岩石形成热储层,而热导率较低的岩石则形成热盖层。尽管理论上处在一定地壳深度的变质岩(如片麻岩等)和岩浆岩(如花岗岩、闪长岩等)都可视作干热岩体,但考虑开采技术和经济性,目前开发的干热岩体大部分为温度较高的花岗岩体,且盖层厚度一般在2~3km为宜。湖北省东部大别山地区具有强烈的岩浆侵入活动以及围岩混合岩化作用,分布着大规模高热导率的酸性花岗岩体,可作为理想的干热岩热储,该地区地表分布有一定厚度的热导率较低的古老片麻岩和变沉积岩,具备良好的封盖条件;湖北省江汉盆地南部长江沿线一带有着不同规模的隐伏岩体,如洪湖—嘉鱼一带,区域航磁异常显示有埋深约2.0km的中酸性岩体,其上被白垩系—第四系所覆盖,大部分为低热导率的松散或不致密碎屑沉积物,同样具有良好的储盖条件。

2 湖北省干热岩远景区圈定

2.1 干热岩选区的基本原则

从湖北省内大地热流特征、地表地热显示、地温梯度异常、莫霍面和居里面埋深、断裂构造、隐伏酸性岩体分布以及盖层条件等干热岩地热资源赋存条件的综合分析来看,湖北省东部尤其是大别山地区和江汉盆地南部地区具有良好的干热岩资源前景, 是湖北省干热岩工作的重点地区。根据上述影响干热岩赋存的主要因素,参照国内外干热岩选区研究资料,并结合湖北省地质背景,提出以下干热岩选区的基本原则:

(1)选择大地热流高值区。

(2)选择莫霍面埋深浅、居里面隆起区,有利于深部热流上涌,提供持续的高温热源。

(3)选择具有良好的地表地热显示区域,地表地热显示的群居性与深部高温热源构成一定程度上的镜像关系,MIT通过EGS的研究提出,水热系统周边可视为近期干热岩资源勘探开发的目标。

(4)选择密度大、热导率高、富含放射性生热且时代年轻的中酸性岩体分布区,且具有规模较大的岩基或隐伏岩体所在的区域。

(5)选择有利的构造部位,如活动性区域深大断裂附近、变质核杂岩构造以及断陷盆地区等。

(6)选择具有低热导率、厚度适宜(一般为2~3 km)的盖层分布区。

(7)选择具有较好的场地及外部条件的区域, 包括水源、交通、输电以及社会经济条件(人口、经济水平、电力需求)等。

2.2干热岩远景区圈定

本次针对湖北省内两个大地热流高值区进行有利区优选,通过对干热岩地热资源的“源、通、储、盖” 组合特征的评价分析,参照上述干热岩选区的基本原则,综合圈定出两处干热岩远景调查区,分别为罗田地区和嘉鱼地区(见图2)。

2.2.1罗田地区

罗田地区位于鄂东大地热流高值区(均值为62 mW/m2),区域内地表地热显示强烈,温泉分布较广,如三里畈温泉、曹畈温泉、白庙河温泉和城关温泉等,其普遍具有流量大、温度高、群居性的特点,其中三里畈温泉泉口温度为全省最高(为73℃),这些温泉的热储温度高达120~150℃,反映出较高的地温场特征。根据区域重力、航磁反演资料显示,罗田地区莫霍面埋深较浅,居里面埋深为省内最浅(仅 23km),具有较高的地热背景。该地区地壳在晚中生代时剧烈活化,构造活动强烈,并伴随大量中生代花岗岩体侵入,而以NNW向-NW和NNE向为主的两组断裂构造的格局基本控制了罗田地区内变质地层、岩浆活动,也为深部热源向浅部传导提供了良好的通道。其中,NNW-NW向断裂多形成于元古代,早期以韧性变形为主,后期叠加脆性变形,是长期活动、影响很深、性质多变的岩石圈断裂;NNE向断裂则多为中生代地壳断裂,早期以左行韧性剪切和逆冲为主,晚期具右行引张特征。

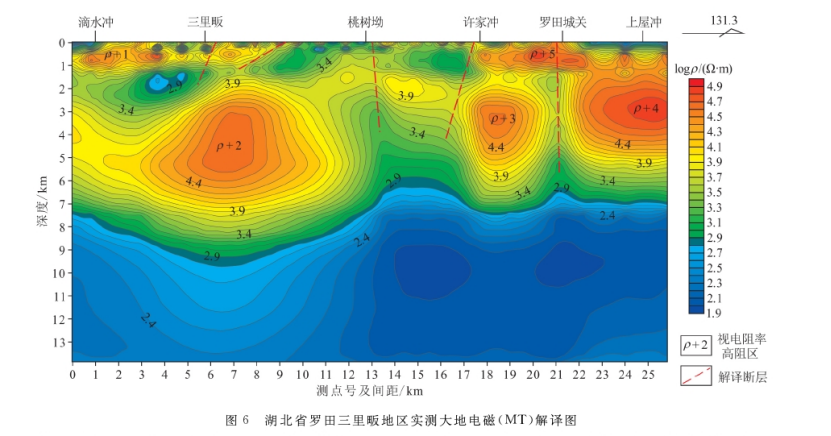

罗田地区地表侵入岩出露面积约占90%以上,其中花岗质片麻岩约占45%左右,其余大部分为燕山期酸性花岗岩体,如鲤鱼寨岩体、龙井垴岩体、蚊虫山岩体、云峰寨岩体和白莲河岩体等,其地表出露面积约为150 km2。罗田地区具有明显的正航磁异常,表明岩基或花岗质岩石基底规模较大,存在巨量的隐伏岩浆作用。这些岩体具有规模大、时代年轻、高热导率的特点,放射性平均生热率达3.6μW/m3,不仅能作为良好的干热岩热储岩性,还能提供放射性附加热。另外,罗田地区地表还出露太古代—元古代大别山岩群变质表壳岩盖层,岩性大多为低热导率的片麻岩和变粒岩组合,岩层总叠置厚度大于700 m,局部可达1.5km左右,可作为合适的盖层。根据罗田三里畈地区实测大地电磁(MT)解译图(见图6),结合区域地质资料,推测视电阻率高值区 ρ+1至ρ+5均为花岗岩体或花岗质片麻岩的综合电性反映,其中ρ+1和ρ+5埋深浅且延伸至地表, 分别与龙井垴岩体、云峰寨岩体相对应,两者规模较小,且盖层条件较差;ρ+2、ρ+3和ρ+4幅值相当, 但ρ+3和ρ+4基本与ρ+5相连,深部热量易通过热传导向地表散失而不易保存;ρ+2则隐伏规模最大,埋深适宜(2~7km),且具有厚度合适(约2km) 的变质表壳岩盖层,显示出更好的干热岩储盖条件。

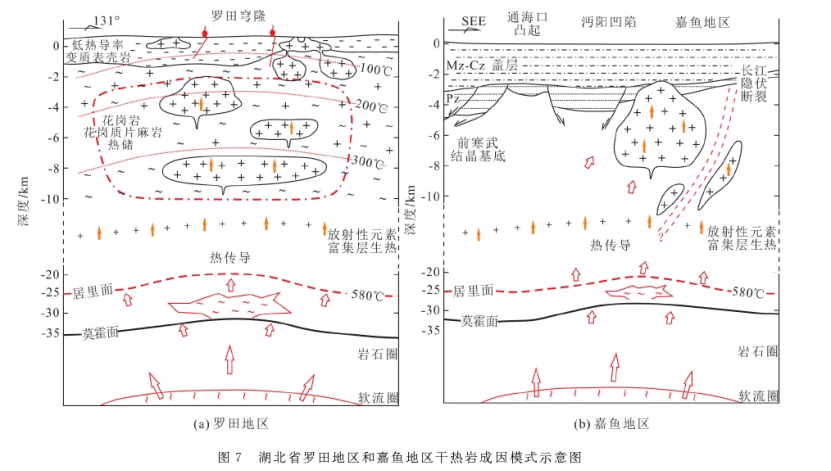

以上深部地质构造特征具有一定的代表性,反映出罗田地区具备赋存干热岩的潜力。在成因机制方面,罗田地区地处团麻断裂以东、襄广断裂以北的鄂东部大别山剪切带内,为大别变质杂岩的核心部位,170Ma以来主要经历了晚造山期隆升、热窿伸展和断块侵蚀剥露事件。该地区主要受燕山运动及新构造运动的影响,隆升阶段形成了罗田穹隆的同时,居里面也在呈凸起状,上地幔高热流传热和较薄的岩石圈厚度以及花岗岩、花岗质片麻岩放射性元素衰变产热,使得罗田穹隆核部大地热流值较高。区内地下水主要表现为深部循环特征,以热传导型为主。因此,在温度梯度的推动下,来自上地幔热通过岩石圈热流向趋于热平衡的罗田穹隆隆起区传热。另外,岩石圈减薄作用始于135Ma左右,热窿伸展构造引发基底广泛熔融,热轴平行于造山带展布,由麻城经罗田地区并延伸至岳西,该带范围内基底岩系表现出强烈的混合岩化作用,并伴随大规模深/浅层次共存的花岗岩体侵入,地壳深部可能存在巨量的岩浆残余热。可见,罗田地区来自上地幔传导热流叠加岩浆残余热以及花岗质岩石放射性生热,使浅层花岗岩体和花岗质片麻岩体被加热升温,由于地表低热导率变质表壳岩盖层能够起到一定程度的热封盖条件,因此埋藏一定深度的热储层温度可以达到180℃,具备干热岩地热资源成藏潜力。综上所述,罗田地区干热岩成因模式属于高放射性产热型,其成因模式见图7 。

2.2.2嘉鱼地区

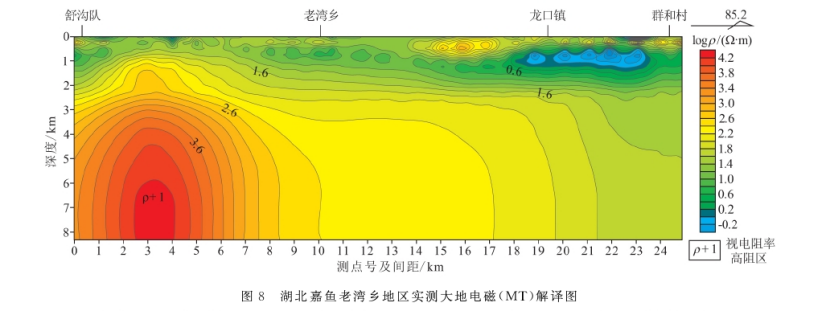

嘉鱼地区位于湖北省东南部长江沿线大地热流高值区(均值为61.3mW/m2),地处江汉盆地沔阳凹陷带东南部,地表温泉出露丰富,其中大于50℃ 的温泉主要分布在乌林、蛇屋山以及嘉鱼城区一带, 其中乌林温泉温度达65℃以上,热储温度为100℃ 左右。该地区同样处于东部幔隆区,同时位于沿长江居里面隆起区,居里面埋深为24.5~25km。区域重力异常特征显示,沿长江重力梯度带上存在一条规模较大的岩石圈断裂(见图2),该断裂是一条切割岩石圈(或至少切割岩石圈上部)具有破碎带性质的断裂,且沿断裂带两侧或附近广泛发育(隐伏) 中酸性岩体,有利于深部热流的上涌,同时也是岩浆上侵的良好通道。此外,区域航磁异常也显示出嘉鱼地区具有极为显著的长轴状正异常特征,其下部具有埋深较浅的大规模隐伏岩体(见图2),与实测大地电磁测深剖面反映的特征一致(见图8):高阻异常区ρ+1显示出伴有明显的上凸迹象和深部延伸趋势的椭圆形态,是侵入岩体的电性反映;上部沉积盖层厚度为1.8~2.5km,与地表白垩系—第四系相对应,均为松散或不致密的碎屑岩沉积,具有较低的热导率,盖层条件十分理想。

嘉鱼地区的热源主要为幔源热和地壳放射性元素富集层衰变生热。由于基底及盖层结构以及热导率的差异性,自深部向浅层传导的热量会进行重新分配,基底断陷区顶部通常会聚集更多的热量,因此在沔阳凹陷带东南缘基底相对较浅的嘉鱼地区形成高地温梯度。另外,该地区隐伏花岗岩体多为燕山期岩浆活动产物,且富含放射性生热元素,构成了该区域地温场的附加热源。尽管该地区地表热流值并不太高,但良好的盖层条件使深部热流得以保存并在相对浅部汇聚,其底部热储岩体温度可以达到 150℃以上,具有干热岩赋存潜力。

综合以上认为,嘉鱼地区整体上具有类似凹陷带聚热—隐伏岩体储热—沉积盖层保热这种“三位一体”的有利地热地质条件,与盆地型干热岩地热资源的特点较为相似,其成因模式见图7。

3结论

(1)通过对湖北省区域地温场特征、热源条件、 热传导通道以及储盖条件的综合分析,认为湖北省东部大别山地区和江汉盆地南部地区具有较好的干热岩地热资源赋存条件。

(2)参照国内外干热岩选区研究资料,并结合湖北省地质背景,初步建立了包括大地热流特征、莫霍面和居里面埋深、地热异常显示、(隐伏)酸性岩体分布、有利构造部位、低热导率盖层等几个方面的干热岩选区基本原则。

(3)根据干热岩选区的基本原则,初步圈定出湖北省罗田地区和嘉鱼地区两处干热岩远景区,并从区内大地热流特征地表地热显示、地温梯度异常、 莫霍面和居里面埋深、断裂构造、岩浆活动、盖层条件等方面综合分析了干热岩地热资源赋存潜力,并结合已有物探资料,提出了罗田地区和嘉鱼地区分别具有高放射性产热型和沉积盆地型干热岩成因模式,可作为下一步开展干热岩地热资源调查与评价的优选区。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...