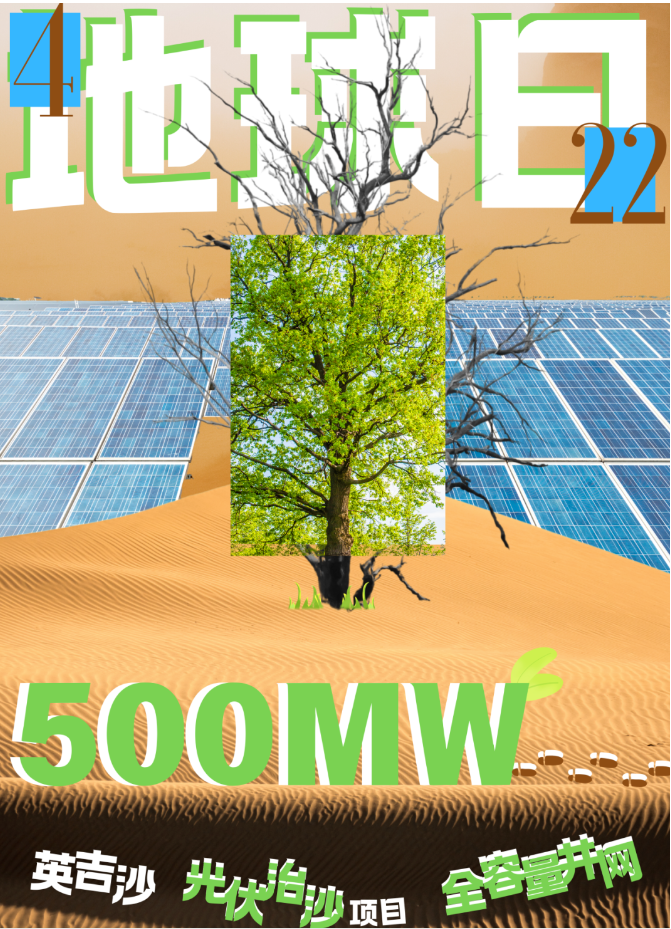

今天是第56个世界地球日主题为“珍爱地球,人与自然和谐共生”近日中国能建中电工程西北院投资开发建设的首个以“防沙治沙”模式获取的单体最大新能源发电项目英吉沙500兆瓦光伏治沙项目并网成功一起来看看我们如何。

位于新疆塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠,是中国最大的沙漠。在维吾尔语中,塔克拉玛干意为“进得去,出不来”。古往今来,这里尽是“沙则流漫,聚散随风,人行无迹,遂多迷路”的严酷和 “穷荒绝漠鸟不飞,万碛千山梦犹懒”的荒凉。

为了驯服这片“死亡之海”,一代又一代治沙人向塔克拉玛干挺进。如今,在荒漠蔓布的喀什英吉沙县,这里铺满了深蓝色的光伏板,宛如一片“能源海洋”。这座英吉沙500MW的光伏电站即将迎来全容量并网,中电工程西北院用行动交出一份绿色答卷。

英吉沙500MW光伏治沙项目位于新疆喀什地区英吉沙县克孜勒乡,占地1.4万亩,总投资12.7亿元。作为自治区重点工程,项目涵盖光伏场区、储能系统、220kV升压站、外送线路及配套生态治理设施,是中电工程西北院投资建设的单体规模最大的“光伏+治沙”示范项目之一。

项目建成后,每年可提供约7.6亿度绿色电量,节约标准煤23万吨,减少二氧化碳约59万吨,对当地社会经济发展、能源结构调整、实现绿色低碳发展具有重大促进作用。在切实发挥光伏项目提高生态系统质量和稳定性的重要作用的基础上,助力推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设,促进光伏产业和防沙治沙融合发展,为乡村振兴注入绿色动能,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

既要发展速度,也要发展质量,这是我国构建清洁低碳、安全高效能源体系的内在要求。以英吉沙光伏治沙项目为代表的众多西北院光伏项目证明,只要尊重自然规律,搭建荒漠化治理技术体系,掌握在荒漠化防治、光伏治沙等领域的核心技术优势,能源建设不仅不会破坏生态环境,反而能起到生态修复的作用。

生态优先的选址与布局

精准避让敏感区:用卫星地图和地理信息系统(GIS),避开生态红线区域,选址于荒漠化土地,不占农田、少破坏植被,减少对敏感生态区域的干扰。

高支架与宽间距设计:光伏板离地0.8m,中间预留生态廊道,光伏板下能进机械、能种耐旱作物,让风和水分自由流动,尘土不再乱跑。

采用无痕施工的桩基础:采用微孔灌注桩技术,钻孔直径小、震动轻,像“精准注射”一样植入土地,施工后地面只留小孔,几乎看不出痕迹,最大程度保护脆弱生态环境。

生态治理技术创新

土壤活化与改良:施工中采用“精准滴灌+微生物激活”复合技术,在施工扰动区域实施靶向土壤改良,喷洒本地草种与保水剂,结合微生物接种技术,加速贫瘠土壤改良。

微气候营造:光伏板遮阴效应降低地表温度与风速,减少水分蒸发,创造适宜骆驼刺、沙棘等耐旱植物生长的“生态绿岛”。

立体化治理体系:基于就地取材原则,构建砾石压盖与防洪阻沙堤协同防治模式,形成多层级综合治理架构,遏制荒漠化蔓延。

在能源基础设施建设中始终秉持“绿色发展、生态优先”理念,通过系统性创新将能源开发与生态保护有机统一,打造了一批具有行业引领价值的示范工程,形成了具有示范意义的实践经验。

科技创新引领绿色发展

以科技创新为核心驱动力,独立承担重点研发计划“沙漠戈壁荒漠区太阳能电站生态治理技术研究”“沙漠地区风电光伏建设与生态治理耦合”等多项专项研究,实现了“能源+”的立体化生态治理模式,形成了涵盖设计、施工、监测全链条的技术体系,构建了从项目选址到后期运维的全过程生态保护解决方案,相关成果在诸多项目中得到广泛推广和运用。

全周期生态融合设计

构建了从规划设计到施工运营的全生命周期生态管理体系,将设计全过程耦合环境评估数据,对施工实施精细化管理。采用模块化建设、装配式施工等创新工艺,大幅度降低生态扰动,同时将光伏阵列布置与生态治理相结合,实现能源生产与生态修复的协同增效。

智能化的生态避让技术

建立领先的“天-空-地”一体化生态评估系统,整合多源卫星遥感数据、无人机航测及地面监测网络,构建包含多类生态因子的三维决策数据库,辅助项目选址、选线,避让生态敏感区域,并通过施工期动态环境监测,实现生态影响的有效管控。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...