7月8日,湖南省湖南省住房和城乡建设厅、湖南省发展和改革委员会发布关于印发《加快推动建筑领域节能降碳实施方案》的通知。

文件指出,到2025年,建筑领域节能降碳制度体系更加健全,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,建筑用能中电力消费占比超过55%,城镇建筑可再生能源替代率达到8%。“十四五”累计完成既有建筑节能改造面积400万平方米,建筑领域节能降碳取得积极进展。

到2027年,既有建筑节能改造持续推进,建筑用能结构更加优化,建成一批绿色低碳高品质建筑,建筑领域节能降碳取得显著成效。

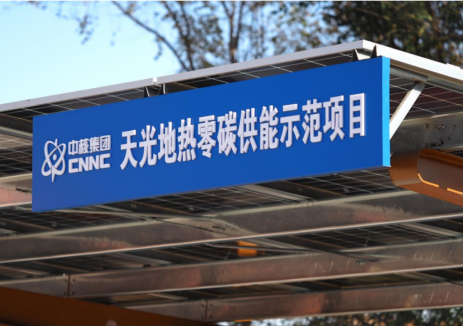

推进建筑光伏一体化建设。研究编制与本省气候环境、地形地貌、太阳能资源、建筑类型等相适宜的建筑光伏一体化建设相关标准和图集。试点推动新建建筑光伏一体化建设,在确保可再生能源安全消纳的前提下,推动有条件的新建厂房、新建公共建筑因地制宜安装光伏系统。强化新建建筑光伏一体化建设全过程管理,明确光伏系统与主体结构同步设计、同步施工、同步验收要求。积极稳妥推进既有建筑加装光伏系统,在既有建筑物上增设或改造光伏系统时,将建筑安全性要求纳入复核内容。

加快浅层地热能高质量发展。着力完善浅层地热能政策体系,积极开展浅层地热能相关标准研究和编制工作,因地制宜采用土壤源、地表水源、污水源热泵技术,实现制冷供暖效益最大化。采用规模化和分散式应用相结合,鼓励新区开发中采用“浅层地热能+特许经营模式”建设区域能源站,将浅层地热能作为市政公用基础设施标配纳入新区规划。结合城市更新、旧城改造,采取“单元分布式供能+合同能源管理”模式,打造一批政府、企业、用户三方共赢的示范项目。

详情如下:

湖南省住房和城乡建设厅

湖南省发展和改革委员会

关于印发《加快推动建筑领域节能降碳实施方案》的通知

湘建科函〔2025〕121号

省直有关单位,各市州住房和城乡建设局、发展和改革委员会:

现将《加快推动建筑领域节能降碳实施方案》印发给你们,请认真贯彻落实。

湖南省住房和城乡建设厅 湖南省发展和改革委员会

2025年7月2日

加快推动建筑领域节能降碳实施方案

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,促进经济社会全面绿色转型,加快推动建筑领域节能降碳,根据《国务院关于印发<2024—2025年节能降碳行动方案>的通知》(国发〔2024〕12号)、《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部<加快推动建筑领域节能降碳工作方案>的通知》(国办函〔2024〕20号)等有关文件精神,结合我省实际,现制定本实施方案。

一、总体要求

加快推动建筑领域节能降碳,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平生态文明思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,着力推动高质量发展,坚持节约优先、问题导向、系统观念,以碳达峰碳中和工作为引领,持续提高建筑领域能源利用效率、降低碳排放水平,加快提升建筑领域绿色低碳发展质量。

到2025年,建筑领域节能降碳制度体系更加健全,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,建筑用能中电力消费占比超过55%,城镇建筑可再生能源替代率达到8%。“十四五”累计完成既有建筑节能改造面积400万平方米,建筑领域节能降碳取得积极进展。

到2027年,既有建筑节能改造持续推进,建筑用能结构更加优化,建成一批绿色低碳高品质建筑,建筑领域节能降碳取得显著成效。

二、重点任务

(一)严格新建建筑节能降碳要求

1.优化新建建筑节能降碳设计。优先考虑自然采光、通风、遮阳、隔热设计,采用高效节能低碳设备,持续提升建筑墙体、屋顶、门窗等建筑围护结构的保温隔热、结构安全和防火性能,推动公共建筑和具备条件的居住建筑配置能源管理系统。严格落实工程建设各方责任,重点把好设计审查关、施工过程关和项目验收关,强化年运行能耗1000吨标准煤(或电耗500万千瓦时)及以上建筑项目节能审查,严格执行建筑节能降碳强制性标准。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省机关事务局等按职责分工负责)

2.提升新建建筑星级建筑比例。建立健全星级绿色建筑设计、施工、验收管理制度,在建筑面积三千平方米以上的政府投资或者以政府投资为主的公共建筑、建筑面积二万平方米以上的公共建筑,以及位于生态敏感区、核心景观片区及区位优势明显、具有突出经济价值或社会价值项目中,落实一星级绿色建筑标准要求;在超高层建筑项目中,落实三星级绿色建筑标准要求。鼓励政府投资的公益性建筑按照超低能耗、近零能耗、低碳、零碳建筑标准建设。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省自然资源厅、省机关事务局等按职责分工负责)

(二)加大既有建筑节能降碳力度

3.推进城镇既有建筑节能改造。组织能效诊断,全面开展城镇既有建筑摸底调查,建立省建筑节能降碳改造数据库和项目储备库。制定既有建筑年度改造计划,结合城市更新、老旧小区改造、危旧房改造等工作统筹推进节能改造。结合房屋安全情况,因地制宜确定空调、照明、电梯等重点用能设备和外墙保温、门窗改造等重点内容。居住建筑节能改造部分的能效应达到现行标准规定,未采取节能措施的公共建筑改造后实现整体能效提升20%以上。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省机关事务局等按职责分工负责)

4.强化建筑运行节能降碳管理。加大高效节能低碳家电等设备推广力度,加快淘汰低效落后用能设备。建立健全公共建筑节能监管体系和民用建筑用水、用电、用气、用热等数据共享机制,提升建筑能源能耗及碳排放监测能力,科学制定能耗与碳排限额基准,明确高耗能高排放建筑改造要求,公示改造信息,加强社会监督。推广合同能源管理等市场化服务模式,针对节能潜力大的公共机构开展能源费用托管服务。(省住房城乡建设厅、省教育厅、省工业和信息化厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省机关事务局、省发展改革委、国网省电力公司等按职责分工负责)

5.严格建筑拆除管理。因地制宜推动城市有机更新,坚持“留改拆”并举,加强老旧建筑修缮改造和保留利用,盘活存量房屋,对各地建筑拆除情况加强监督管理,杜绝大拆大建。加强拆除作业现场管理,严格落实扬尘防治“六个100%”,拆除作业时应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施,并应及时清理废弃物。鼓励在拆除现场设置现场加工处置设施,就地处置建筑垃圾。探索推进建筑垃圾“拆运处一体化”模式,加强固废垃圾多位一体协同处置。(省住房城乡建设厅、省自然资源厅等按职责分工负责)

(三)推动建筑用能低碳转型升级

6.推进建筑光伏一体化建设。研究编制与本省气候环境、地形地貌、太阳能资源、建筑类型等相适宜的建筑光伏一体化建设相关标准和图集。试点推动新建建筑光伏一体化建设,在确保可再生能源安全消纳的前提下,推动有条件的新建厂房、新建公共建筑因地制宜安装光伏系统。强化新建建筑光伏一体化建设全过程管理,明确光伏系统与主体结构同步设计、同步施工、同步验收要求。积极稳妥推进既有建筑加装光伏系统,在既有建筑物上增设或改造光伏系统时,将建筑安全性要求纳入复核内容。(省住房城乡建设厅、省能源局、省教育厅、省工业和信息化厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省机关事务局、国网省电力公司等按职责分工负责)

7.加快浅层地热能高质量发展。着力完善浅层地热能政策体系,积极开展浅层地热能相关标准研究和编制工作,因地制宜采用土壤源、地表水源、污水源热泵技术,实现制冷供暖效益最大化。采用规模化和分散式应用相结合,鼓励新区开发中采用“浅层地热能+特许经营模式”建设区域能源站,将浅层地热能作为市政公用基础设施标配纳入新区规划。结合城市更新、旧城改造,采取“单元分布式供能+合同能源管理”模式,打造一批政府、企业、用户三方共赢的示范项目。(省住房城乡建设厅、省教育厅、省自然资源厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省机关事务局、省能源局等按职责分工负责)

8.提高建筑用能电气化水平。推动建筑用能电气化、低碳化,在机关事业单位办公楼、学校、医院、酒店、写字楼、大型商超、城市综合体等大型公共建筑领域开展电气化改造,鼓励采用电气化方式采暖制冷。开展电网友好型建筑示范,推动智能微电网、“光储直柔”、蓄冷蓄热、负荷灵活调节等技术应用,优先消纳可再生能源电力,主动参与电力需求侧响应,提高建筑用能柔性。(省住房城乡建设厅、省能源局、省教育厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省机关事务局、国网省电力公司等按职责分工负责)

(四)推进绿色低碳建造发展

9.强化绿色施工管理。开展绿色策划、实施绿色设计、强化绿色施工、推广绿色交付,加强建筑工程全生命周期管理。推广节能型施工设备,统筹做好施工临时设施与永久设施综合利用。规范施工现场管理,推进建筑垃圾分类处理和资源化利用。(省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省发展改革委等按职责分工负责)

10.加快发展装配式建筑。实施装配式建筑发展提升三年行动,按照“工效更高、品质更优、成本更低”的原则,对易于工业化建造的建筑类型,如农村住房、集体公寓(宿舍)、保障性住房、工业厂房(仓库)、市政园林设施、装配化装修等,按照“六个一”模式(即一种建筑类型、一套建造技术体系、一套标准图集、一套专属审批流程、一批龙头企业、一个产业联盟)分类推进。鼓励首创,对装配式建筑技术、专利、图集、项目等首次落地给予支持。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省自然资源厅、省农业农村厅、省卫生健康委、省委金融办等按职责分工负责)

11.积极推进智能建造。推动设计、生产、施工全过程应用BIM技术,推广装配式建筑领域工程总承包模式(EMPC)。构建数字化设计咨询、模块化集成建筑、装配式一体化技术应用、设备智造、产业互联网、产业宣传推广、智能施工、智能运营维护的全产业链智能建造产业发展布局。引导开发企业应用智能建造、绿色建造、装配式建筑的技术产品,建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅、省卫生健康委、省委金融办等按职责分工负责)

12.推广绿色建材应用。加快推进绿色建材产品认证,发挥政府采购引领作用,支持绿色建材推广应用。各地结合实际建立绿色建材采信应用数据库。支持株洲市、衡阳市做好“政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升”试点工作,总结经验做法,推动有条件的地区结合重点项目开展绿色建材应用示范建设。加大建筑垃圾再生产品应用扶持,鼓励在建筑工程中优先使用符合技术指标、设计要求的建筑垃圾再生产品。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省教育厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省卫生健康委、省机关事务局等按职责分工负责)

(五)提升农房绿色低碳水平

13.推动绿色低碳农房建设。因地制宜制定绿色低碳农房建设标准,提高新建农房防潮、隔热、隔音、遮阳、通风性能。积极推广装配式绿色农房,支持采用保温结构功能一体化技术建设新型绿色农房,提高农村住房节能降碳标准,开展装配式绿色农房试点县建设。有序开展既有农房节能改造,对房屋墙体、门窗、屋面、地面等进行菜单式微改造。(省住房城乡建设厅、省自然资源厅、省农业农村厅等按职责分工负责)

14.推动农村用能低碳转型。引导农民减少煤炭、秸秆燃烧等传统能源使用,因地制宜使用电力、天然气及太阳能、生物质能等可再生能源。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省农业农村厅等按职责分工负责)

三、工作要求

(一)加强组织领导

各地各有关部门要认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府部署要求,充分认识加快推动建筑领域节能降碳的重要意义,切实完善工作机制,细化工作举措,不断提高能源利用效率,促进建筑领域高质量发展。各地要结合本地区实际,将本方案各项重点任务落实落细,明确目标任务,压实各方责任,加强统筹协调和政策资金支持,形成工作合力。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省自然资源厅、省农业农村厅、省卫生健康委、省机关事务局、国网省电力公司等按职责分工负责)

(二)加大支持力度

实施有利于建筑节能降碳的财税、金融、投资、价格等政策,统筹有关专项资金加大对建筑节能降碳改造的支持力度,落实支持建筑节能、建筑垃圾资源化利用、鼓励资源综合利用的税收优惠政策。鼓励银行保险机构完善绿色金融等产品和服务,支持智能建造、绿色建筑、装配式建筑等相关产业发展。(省财政厅、省委金融办、省住房城乡建设厅、省发展改革委、省自然资源厅、省农业农村厅、省机关事务局、省税务局等按职责分工负责)

(三)加快研发创新

支持超低能耗、近零能耗、低碳、零碳建筑、智能建造、绿色建筑和装配式建筑等新一代技术研发,推动可靠技术工艺及产品设备集成应用。加强保温防火隔声结构功能一体化材料研发,推广建筑节能与结构功能复合技术应用。充分发挥省内高校院所、科技型企业、省重点实验室等科技创新平台支撑作用。培育建筑节能降碳产业龙头企业,建立“政产学研用”产业联盟,支持产业联盟加强技术研发和产品推广应用。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅等按职责分工负责)

(四)加强宣传推广

完善建筑领域能耗碳排放统计核算制度,建立建筑碳排放核算标准体系,编制建筑行业、建筑企业以及建筑全生命期碳排放核算标准。推动建筑领域能源管理体系认证,定期征集发布一批建筑领域先进适用节能降碳技术应用典型案例。广泛开展节能降碳宣传教育,引导全社会自觉践行简约适度、绿色低碳生活方式。(省住房城乡建设厅、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅等按职责分工负责)

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...